À quoi sert la littérature quand la guerre est partout, qu’il faut compter ses morts et chercher un toit sous lequel se réfugier ? A rien, même les plus grands écrivains et poètes l’ont reconnu : les livres ne sont pas des boucliers qui protègent des bombes. En revanche, ils œuvrent à la reconstruction parce qu’ils promettent la possibilité du récit de soi quand la destruction règne.

C’est pour cette raison que cette sélection non exhaustive de livres sur la Palestine ne comprend ni essais ni textes historiques, mais uniquement des récits, ainsi que des œuvres de poésie et de fiction.

Naturellement, certains manquent à l’appel de cette sélection. Parmi eux, Ibrahim Nasrallah, Izzat Ghazawi ou encore Ghassan Kanafani, assassiné par Israël à l’âge de 37 ans, et qui fut l’un des premiers à donner ses lettres de noblesse à la littérature palestinienne.

Hommage en sept livres à ces raconteurs d’histoire, qui disent la Palestine au-delà des drames et des tragédies.

« L’Étoile de la mer », d’Elias Khoury, traduit de l’arabe par Rania Samara

Le dernier livre d’Elias Khoury est un grand roman. Déjà, en 1998, quand le romancier libanais publiait La porte du soleil, les critiques étaient unanimes. Dans L’étoile de la mer (paru en 2018, et 2023 pour la traduction française), Khoury fait de brèves apparitions dans son propre roman, en tant qu’écrivain, évoquant ces critiques qui disaient qu’il n’écrirait plus jamais quelque chose d’aussi bien après La porte du soleil.

Et pourtant ! L’Étoile de la mer est le premier tome d’une trilogie intitulée Awlad al-Ghetto (littéralement, Les Enfants du ghetto). On y suit un protagoniste du nom de Adam Dannoun, enfant du camp de réfugiés palestinien de Lydda. Pour se faire une place dans un pays où l’accès à la vraie vie lui est restreint, il est prêt à se faire appeler Adam Danôn, car “ça sonne plus juif”.

Quand à l’université de Haïfa, il croise des camarades juifs qui pleurent le vécu de leurs ancêtres dans le camp d’Auschwitz, il répond, sans vraiment mentir, que lui aussi a grandi dans un ghetto.

Dans cet immense roman qui raconte aussi l’amour de la langue arabe et de la littérature, l’un des paris d’Elias Khoury est de faire dialoguer les deux tragédies humaines que sont la Nakba et la Shoah, de raconter les traumatismes de deux peuples sans jamais minimiser aucun d’entre eux. Avec toute cette ambition, le romancier met aussi à nu la hantise de tout romancier, cette impossibilité de raconter une histoire, et l’applique métaphoriquement à tout un peuple.

« Un détail mineur », d’Adania Shibli, traduit de l’arabe par Stéphanie Dujols

Le roman d’Adania Shibli, oublié depuis sa parution en 2016 et sa traduction en français en 2018, faisait la Une des médias quelques jours après le 7 octobre dernier. Au lendemain de l’attaque du Hamas, la romancière palestinienne se voyait déprogrammée de la foire du livre de Francfort, en Allemagne, alors même qu’elle devait y recevoir un prix littéraire.

Écrivains et éditeurs du monde arabe – mais pas que – ont immédiatement dénoncé cette décision, et certaines voix ont même crié à la censure. Si Adania Shibli ne s’est pas rendue à Francfort, le titre de son roman Un détail mineur était sur toutes les lèvres, et très vite, la traduction française du roman est réapparue sur les rayons des librairies.

L’histoire de ce roman commence en 2003 lorsque le quotidien israélien Haaretz révèle que des soldats israéliens ont capturé, violé et assassiné une jeune femme palestinienne dans la région de Néguev en août 1949. Adania Shibli se fait narratrice de ce crime de guerre, un de plus, dans un roman en deux temps, qui frôle l’inertie pour raconter le bruit sourd du viol comme arme de guerre.

Avec une première partie plongée au sein des camps militaires des soldats, et une seconde dans laquelle une femme, née 25 ans jour pour jour après ce viol – tel est ce détail mineur – , tente d’obtenir des traces du récit de la victime. Elle décide alors de franchir les obstacles imposés aux Palestiniens pour entrer en Israël, et file tout droit vers le Néguev…

« Tu n’es pas un poète à Grenade », de Najwan Darwish, traduit de l’arabe par Abdellatif Laâbi

“Je n’ai pas de pays pour pouvoir y retourner, je n’ai pas de pays pour en être exilé”. Ces vers sont de Najwan Darwish, né à Jérusalem et âgé de 39 ans aujourd’hui, qui représente l’un des visages phares de la poésie palestinienne contemporaine.

S’ils partagent un même nom de famille, sa génération n’est pas celle de Mahmoud Darwish. “Nous sommes loin, ici, de la poésie humaniste et combattante des années soixante, soixante-dix, où les aînés de ce poète avaient investi avec panache le champ de la mémoire, de l’identité de leur peuple, et commencé à rédiger le récit national de celui-ci. Depuis ce temps-là, beaucoup de sang a coulé sous les ponts, beaucoup d’espoirs se sont avérés cruelles illusions”, écrit Abdellatif Laâbi dans la préface de sa traduction française du recueil de Najwan Darwish.

Quelque chose de l’ordre de l’apocalyptique se glisse dans les vers du poète, laissant ainsi transparaître l’angoisse permanente de la destruction irréversible de l’histoire, de la terre et du peuple palestiniens. L’heure n’est plus à l’espoir d’être entendu grâce à la beauté des métaphores et la mélodie des mots, nous dit Najwan Darwish, mais à de modestes tentatives de survie.

« Sitt Marie-Rose », d’Etel Adnan

La poésie est l’un des arts que le Moyen-Orient pratique le mieux. Et justement, Sitt Marie-Rose aurait pu être un long poème plutôt qu’un roman. On y retrouve toute la lumière d’Etel Adnan, son refus de s’incliner devant les violences qui la dépassent.

Ce personnage, Sitt Marie-Rose, libanaise chrétienne de Beyrouth, directrice d’école et institutrice d’enfants sourds muets, a véritablement existé. Elle renaît sous la plume d’Etel Adnane qui raconte son histoire. Celle d’une femme qui, lorsqu’elle est faite prisonnière par la milice libanaise qui mène un conflit armé contre les camps palestiniens, garde la tête haute.

Nous sommes en 1975, et la guerre civile vient d’éclater au Liban, opposant notamment les Fedayeen (groupe militaire palestiniens) et le parti des Phalanges Libanaises, sous couvert de croisade et de guerre religieuse.

Outre les belligérants, Sitt Marie-Rose perçoit les déchirements d’un monde arabe sur le point d’exploser. “Plus de cent millions d’Arabes et pas un qui ne sache aimer”, hurle-t-elle au prêtre Bouna Lias, tandis que celui-ci la supplie de se repentir, et par là même, de retirer son soutien aux Palestiniens.

Dans sa préface du roman, Simone Fattal raconte que quelques années après la publication de Sitt Marie-Rose, Etel Adnan se trouvait au Maroc pour assister à un colloque. Un jeune homme se présente à elle et dit être le frère de Marie-Rose : “Et tous deux de verser leurs larmes dans leur assiette sans même se regarder. Ses filles lui ont écrit aussi.”

« L’Exil recommencé », de Mahmoud Darwich, textes rassemblés et traduits de l’arabe par Elias Sanbar

Peut-être que même Mahmoud Darwich a douté. L’un des plus grands poètes du XXe siècle s’est peut-être lui aussi demandé, par moments, à quoi pouvait bien servir la poésie lorsque le sang est partout.“La poésie est-elle encore nécessaire ? La poésie est-elle encore possible ?”, prononce-t-il lors d’un discours à Gafsa, en Tunisie, en 1995.

Dans L’Exil recommencé, l’historien palestinien Elias Sanbar réunit un ensemble de textes en prose de Mahmoud Darwich, écrits à partir de 1993, année durant laquelle le poète se réinstalle en Palestine. Ces textes ont été séparément publiés à Beyrouth, Paris ou encore Casablanca, retranscrits depuis des interventions médiatiques dans le monde arabe ou encore depuis des discours prononcés dans les quatre coins du monde.

Mahmoud Darwich y défend sa poésie, mais aussi le droit de son peuple d’exister au-delà de la tragédie à laquelle il est confronté. “Être palestinien n’est ni un métier ni un slogan. Le Palestinien est avant tout un être humain qui aime la vie. Il est émerveillé par la fleur de l’amandier”, écrit-il.

A travers ces textes, Darwich pointe les contradictions de l’exil qu’il refuse de voir comme résignation, même après 30 ans passés à l’étranger. Intrinsèquement politique, cette prose est aussi une interrogation constante sur le Palestinien de demain, celui qui, où qu’il se trouve dans le monde, continuer d’exister et de porter sa patrie en lui.

« Souvenirs de Jérusalem », de Sirine Husseini Shahid, traduit de l’anglais par Odile Demange

Sirine Husseini Shahid disait qu’elle n’était pas écrivaine. Née dans la grande famille des Husseini à Jérusalem, mère de l’ancienne ambassadrice de la Palestine Leïla Shahid, elle publie son autobiographie sur le tard, huit ans avant son décès en 2008.

C’est même un certain Edward Said, qui, après avoir lu le texte, l’encourage à le publier. Il décrit le texte en ces termes : “Un témoignage intime, sans doute, mais c’est également de la littérature, familière, humaine, sincère, généreuse et éloquente”.

Le livre paraît en anglais, et constitue un témoignage isolé, à la fois un triste adieu et un retour lumineux vers la ville dans laquelle Sirine Husseini a grandi, et à laquelle l’histoire de sa famille est profondément liée. Pourtant, ce n’est pas seulement cette famille et la résistance palestinienne des années 1930 et 1940 face au mandat britannique qui sont racontées dans ces mémoires, mais aussi la ville en elle-même, presque élevée au rang de personnage à part entière.

Oui, Sirine Husseini Shahid n’était pas écrivaine, mais Souvenirs de Jérusalem nous dit qu’elle aurait tout aussi bien pu en être une, tant la force de ce livre est de parvenir à condenser le talent d’une femme qui aurait pu être romancière.

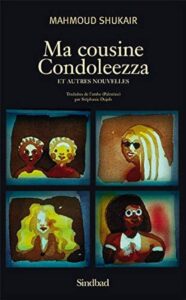

« Ma cousine Condoleezza », de Mahmoud Shukair, traduit de l’arabe par Stéphanie Dujols

Il n’y a pas de héros dans le recueil de nouvelles de Mahmoud Shukair. Seulement des Palestiniens du quotidien qui arpentent les maisons, les rues et les quartiers de Jérusalem. Cristiano Ronaldo, Shakira, Brigitte Bardot et Condoleezza Rice s’invitent dans ces pages comme des voisins au visage familier, symptomatiques d’une culture mondialisée.

Avec humour et sarcasme, Mahmoud Shukair contourne le portrait typé des victimes palestiniennes pour en faire des êtres qui existent pleinement au-delà de la violence de leur histoire. Si ce recueil de nouvelles est le seul de ses livres à avoir été traduit en français, Mahmoud Shukair est également l’auteur de Madih li-nissa’ al-A’ila (Éloge aux femmes de la famille), sélectionné pour l’International Prize for Arabic Fiction, ainsi que d’un ensemble de livres pour enfants.

Adepte de l’exercice de la nouvelle, Mahmoud Shukair privilégie une forme d’écriture légère qui, souvent, suggère plus qu’elle ne décrit la violence des obstacles sociaux et politiques auxquels est confronté le peuple palestinien.