C’est la première fois qu’un travail de recherche est consacré à l’histoire du quartier maghrébin de Jérusalem, qui a accueilli pendant plus de huit siècles des ressortissants marocains, algériens et tunisiens dans l’une des capitales de l’islam.

Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin est le fruit de cinq ans de recherche et travaux menés par l’historien Vincent Lemire, par ailleurs directeur du Centre de recherche français à Jérusalem.

Paru aux éditions du Seuil, le livre fait le récit inédit d’un quartier insolite, dont les habitants se sont retrouvés au cœur du conflit israélo-palestinien. Depuis Jérusalem, Vincent Lemire revient sur son histoire.

Pourquoi les populations maghrébines se sont-elles installées dans ce quartier à Jérusalem ? Que venaient-elles y chercher ?

Le pèlerinage musulman est à l’origine de la fondation de ce quartier. Pour comprendre son histoire, il faut se remettre dans le contexte de la fin du 12e siècle, quand il a été créé.

Les fondations pieuses occupent alors un rôle crucial au sein des sociétés urbaines islamiques : ces fondations, dites “waqfs” (équivalent de habbous dans les pays du Maghreb, ndlr), remplissaient des fonctions de service public. Ainsi, le waqf des Maghrébins à Jérusalem prenait en charge tous les besoins des pèlerins, logement, chauffage, soins médicaux, nourriture, frais de sépulture, etc.

A l’époque, le pèlerinage n’avait rien à voir avec celui d’aujourd’hui, qui se fait en avion : la route depuis le Maghreb était très longue, il fallait donc mettre en place des structures solides pour accueillir les pèlerins, et c’est ce qu’a fait ce waqf.

En 1187, quand Saladin (Salah ad-Din Yusuf, issu de la dynastie ayyoubide, ndlr) a repris Jérusalem aux Croisés, la ville était largement dépeuplée, et surtout “désislamisée”. C’est pourquoi il a décidé de créer ce quartier, au sud de la ville, au bénéfice des Maghrébins de Jérusalem.

Le quartier a donc perduré pendant huit siècles, jusqu’à sa destruction en 1967. Qu’est-ce qui explique sa longévité, sa résilience face aux mutations sociales et politiques de la ville ?

Il y a, d’une part, une raison juridique. Par définition, les biens d’une fondation pieuse sont inaliénables : cela signifie qu’ils ne peuvent être ni vendus, ni cédés. Mais ce verrou juridique aurait pu créer une coquille vide, et le quartier aurait pu se dépeupler au fil des siècles.

Ici intervient un facteur socio-historique : ce quartier doit aussi sa longévité au dynamisme des liens culturels et spirituels qui unissent le Maghreb à Jérusalem. Jusqu’en 1967, le quartier maghrébin abritait plus d’un millier d’habitants. Ces habitants, qui ont des patronymes tels que Al Fassi, Al Marrakchi, Al Djazaïri ou Al Tunsi, conservaient des liens très forts avec leur famille restée au pays.

Il ne faut donc pas seulement considérer ce quartier comme un patrimoine hérité du 12e siècle, mais aussi comme un lieu qui a connu des flux intenses et dynamiques à travers les siècles, jusqu’à sa destruction par l’armée israélienne après la guerre des Six Jours, le 10 juin 1967.

Comment vivaient les habitants de ce quartier ? Étaient-ils emmurés et isolés du reste de la ville, comme le laisse penser son architecture ?

Pas du tout. Pour reprendre un vocabulaire moderne, le quartier maghrébin de Jérusalem était tout l’inverse d’un “ghetto”. Certes, il s’agissait d’un quartier singularisé, car chacun savait qu’il était habité par des Maghrébins.

De nombreux récits de voyage décrivent un quartier maghrébin bien identifié et localisé, avec son périmètre propre, juste en face du célèbre Mur occidental ou Mur des Lamentations (Mur Al Bouraq pour les musulmans).

Pour autant, les habitants du quartier étaient très bien intégrés à la vie citadine : les archives municipales montrent que certains d’entre eux avaient des postes de responsabilité, dans les douanes ou dans la police des marchés, par exemple. Le quartier était ouvert, on y entrait et sortait librement et il était parfaitement relié au tissu urbain, comme en attestent les travaux de modernisation qui y sont menés régulièrement.

Peut-on dresser un parallèle entre ce quartier et les mellahs juifs des villes maghrébines ?

Pas vraiment, car la dimension religieuse du quartier maghrébin de Jérusalem ne peut pas être éludée : c’est pour les pèlerins qu’il a été créé, ce qui n’est pas le cas des quartiers juifs, au Maroc ou ailleurs. L’émigration maghrébine à Jérusalem n’est pas liée à des raisons politiques ou économiques.

“Les quartiers juifs au Maroc, comme le quartier maghrébin à Jérusalem, nous rappellent que plusieurs histoires coexistent au sein des grands récits nationaux”

Une autre différence c’est que les habitants des mellahs juifs ne pratiquaient pas la même religion que la population majoritaire, tandis que les musulmans maghrébins de ce quartier étaient entourés de musulmans.

Mais, au-delà de ces différences, il y a effectivement un point commun : les quartiers juifs au Maroc, comme le quartier maghrébin à Jérusalem, nous rappellent que plusieurs histoires coexistent au sein des grands récits nationaux. Une histoire singulière du Maroc à travers sa population juive. Une histoire singulière de Jérusalem à travers son quartier maghrébin.

Ce quartier nous raconte une histoire islamique de Jérusalem, mais aussi une histoire impériale de la Méditerranée, à l’époque où elle était un espace fluide et ouvert, et où les identités étaient plus diverses et plurielles qu’aujourd’hui. Les autorités publiques ont la responsabilité de préserver ces histoires, et donc de mieux les valoriser sur le plan patrimonial.

Pourtant, l’histoire de ce quartier est aussi teintée de violence. Dans votre livre, vous racontez la brutalité de sa destruction le 10 juin 1967, au lendemain de la guerre des Six jours, par les autorités israéliennes. Est-ce un traumatisme qui perdure encore aujourd’hui, chez ceux qui y ont vécu ?

Bien sûr, et c’est précisément le récit de ce traumatisme qui a déclenché la rédaction de ce livre. Ce récit m’a été fait par Haïfa Khalidi, qui avait 19 ans lorsque le quartier a été détruit. Elle habitait une maison mitoyenne du quartier. Les bulldozers se sont arrêtés juste devant sa porte.

Elle a tout vu et tout entendu : le vrombissement des moteurs, les lumières aveuglantes, la poussière, les cris… Elle a vu des mères de familles expulsées de leurs maisons en pleine nuit, des soldats qui tapaient sur les portes, des hommes arrêtés, les bras sur la tête.

Ce récit a eu un effet très puissant sur moi et m’a poussé à lancer cette enquête, qui ne se situait pas initialement dans mon programme de recherche. J’ai pu entrer en contact avec d’anciens habitants du quartier qui étaient adolescents au moment des faits.

Ce quartier vieux de 800 ans a littéralement disparu en une nuit, ses habitants ont été évacués en deux heures. Le choc a donc été immense, la douleur et la sidération aussi, et c’est peut-être une explication du long silence qui s’en est suivi.

Justement, comment expliquer que l’existence de ce quartier demeure méconnue dans les pays maghrébins, alors que Jérusalem occupe une place très forte dans l’imaginaire collectif ?

“Les habitants du quartier se sont retrouvés à contre-courant de l’histoire”

D’une part, il y a le traumatisme. À la fois celui des habitants dont les maisons ont été détruites, mais aussi celui des populations arabo-musulmanes après la guerre des Six jours. Peut-être que, dans le contexte global de cet immédiat après-guerre, la destruction d’un quartier de Jérusalem a pu passer inaperçu.

C’était d’ailleurs sans doute le but recherché par les autorités israéliennes. Il faut aussi prendre en compte la situation des pays du Maghreb en 1967. Jusqu’en 1962, le quartier maghrébin était placé sous la protection de la France, puissance coloniale au Maghreb. En 1967, le Maroc, l’Algérie et la Tunisie sont indépendants et ne reprennent pas à leur compte cet héritage colonial.

D’une certaine manière, les habitants du quartier se sont retrouvés à contre-courant de l’histoire : dans les années 1960 on assiste à un processus d’intense nationalisation des identités. Dans ce contexte, des ressortissants maghrébins à Jérusalem, en plein cœur du conflit israélo-palestinien, ont pu se retrouver marginalisés et invisibilisés.

Enfin, depuis les années 1960, Jérusalem n’est plus aussi fréquentée par les pèlerins musulmans : avec l’essor du pèlerinage en avion, la ville sainte n’est plus un passage obligé vers La Mecque.

Finalement, le Palais marocain a été la seule instance à poursuivre sa protection des anciens habitants du quartier, probablement en raison du statut de Commandeur des croyants du roi, également président du comité Al-Qods depuis sa création en 1975.

Que sont devenus les anciens habitants du quartier, au lendemain de sa destruction ?

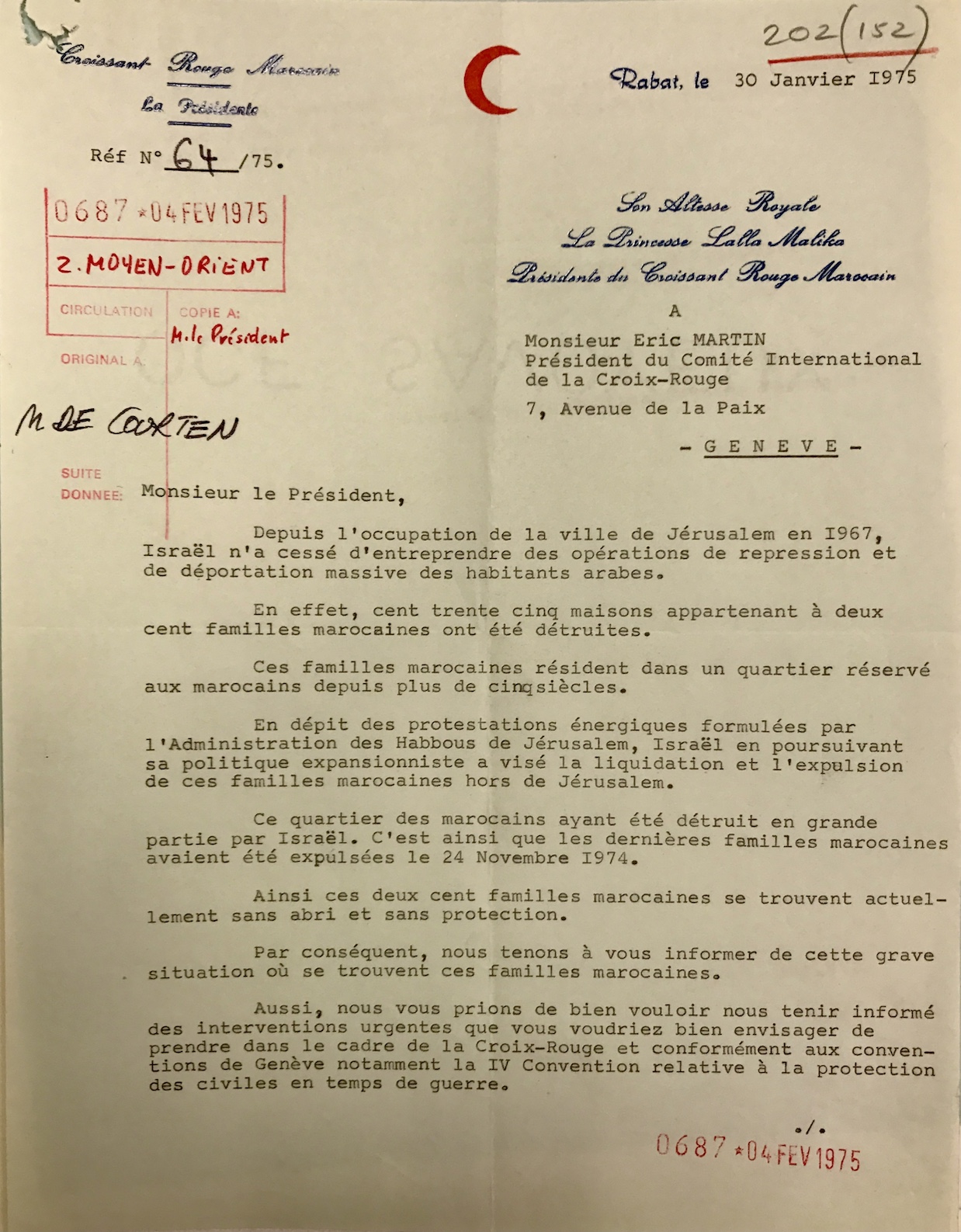

S’il n’y a pas eu de réelle prise en charge par les pays du Maghreb nouvellement indépendants, certains efforts ont été menés, notamment par le Maroc. Le 30 janvier 1975, la princesse Lalla Malika (alors présidente du Croissant-Rouge marocain, ndlr) a adressé une lettre au Comité international de la Croix-Rouge à Genève, lui demandant de diligenter une enquête sociale pour savoir ce qu’étaient devenus les anciens habitants du quartier.

On y découvre que certains ont fui vers Amman, d’autres se sont réfugiés aux alentours de Jérusalem. Huit familles sont parvenues à se réfugier dans l’ancienne zaouïa du quartier, le seul bâtiment à ne pas avoir été détruit, et sur lequel flotte encore aujourd’hui le drapeau marocain. Enfin, certains ont décidé de rentrer dans leur pays d’origine.

Si le souvenir de ce quartier a longtemps été effacé, diriez-vous qu’il refait surface aujourd’hui?

Oui. C’est d’abord un effet de génération. L’histoire nous a montré que ceux qui vivent un traumatisme restent d’abord silencieux, et que ce sont souvent leurs enfants, ou leurs petits-enfants, qui se saisissent de cette histoire et cherchent à la comprendre.

Certains témoins, qui ont entre 60 et 70 ans aujourd’hui, ont envie de parler avant de disparaître. Il est donc urgent de travailler sur la mémoire vivante de ce quartier, avec ces derniers témoins.

Cette résurgence est également liée au fait que Jérusalem est à nouveau au cœur du combat national et de l’identité palestinienne, dans le contexte géopolitique actuel.

Cette histoire intéresse beaucoup, et je l’ai bien vu lors de la présentation de mon livre à Rabat: lorsque l’on révèle à un jeune public marocain que son pays était pratiquement souverain d’une partie de la ville de Jérusalem il y a à peine cinquante ans, cela paraît si incongru que tout le monde veut comprendre pourquoi.

Après la normalisation des relations maroco-israéliennes en décembre 2020, peut-on espérer une collaboration entre les deux pays pour une réhabilitation de la mémoire de ce quartier ?

“Encore aujourd’hui, le royaume assure une certaine protection juridique aux anciens habitants du quartier qui sont restés sur place”

Je pense que oui, d’autant plus qu’il y a toujours eu une singularité marocaine dans l’histoire de ce quartier. Encore aujourd’hui, le royaume assure une certaine protection juridique aux anciens habitants du quartier qui sont restés sur place. Le drapeau marocain qui flotte sur la zaouïa en est un symbole frappant.

Et puis, en ce moment même, des fouilles archéologiques ont lieu sur le périmètre de l’ancien quartier : on redécouvre les maisons, les carrelages, le mobilier, les objets de la vie quotidienne qui y ont été laissés… C’est très émouvant.

Mais, dans le même temps, ces fouilles détruisent les derniers vestiges du quartier, pour descendre plus en profondeur, vers les couches plus anciennes. L’enjeu de ces fouilles est donc très important, car il en va de la préservation du patrimoine marocain à Jérusalem. Il y a aujourd’hui un intérêt croissant de la part des autorités marocaines pour ce quartier, qui sera bientôt ouvert au public en tant que site archéologique.

Mais la question est de savoir si toute son histoire sera montrée aux visiteurs. J’ai l’intuition que l’état actuel des relations maroco-israéliennes peut contribuer à la valorisation de ce patrimoine, d’autant que les anciens quartiers quartiers juifs du Maroc font aujourd’hui l’objet d’une intense patrimonialisation de la part des autorités du royaume.