A l’instar de Sergueï Magnitski, mort dans des circonstances similaires en 2009 après avoir été condamné pour “fraude fiscale”, Navalny, dont le vrai crime, aux yeux du pouvoir, était de dénoncer la corruption consubstantielle au système Poutine et de se positionner comme un adversaire politique direct du président russe, avait pour sa part été condamné en 2021 pour avoir échappé à son contrôle judiciaire (quand il était soigné en Allemagne après avoir été victime d’une tentative d’empoisonnement), puis en 2022 pour escroquerie et outrage à magistrat, puis, en août 2023, pour “extrémisme”.

C’est là une pratique traditionnelle en Russie, comme l’avait rappelé dans The Conversation l’historien Andreï Kozovoï au moment de la condamnation de Navalny en 2022, dans cet article que nous vous proposons aujourd’hui de redécouvrir : il s’agit de déguiser les causes réelles de l’incarcération d’un indésirable en l’inculpant de faits infamants, afin de le présenter à l’opinion russe et au reste du monde comme un simple criminel et non comme un adversaire politique.

Une apparence légale à des décisions arbitraires

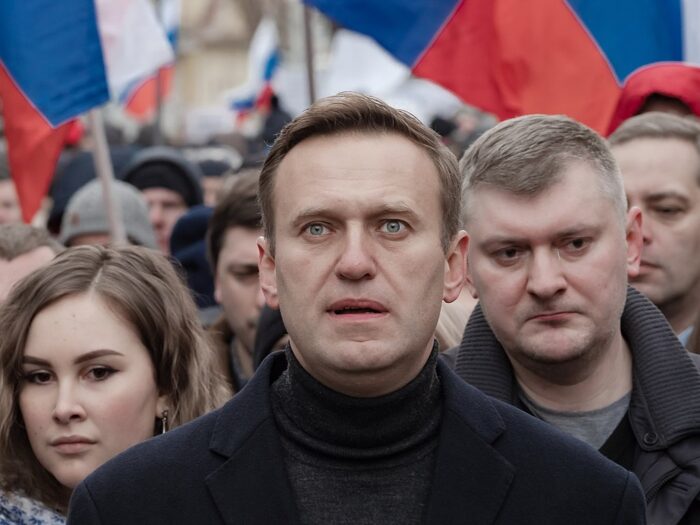

Le 22 mars 2022, un peu moins d’un mois après le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, on a appris simultanément la confirmation définitive de la dissolution de l’ONG de défense des droits humains Mémorial, et la condamnation d’Alexeï Navalny, déjà emprisonné pour deux ans et demi depuis février 2021, à neuf années de prison supplémentaires — une peine qu’il devra purger dans une colonie à régime sévère, c’est-à-dire dans des conditions particulièrement difficiles, où son accès aux visites et aux échanges avec l’extérieur sera notamment très restreint.

Comme dans le cas de sa condamnation en 2021, le fondateur du Fonds de lutte contre la corruption (FBK, interdit en 2021), qui est depuis des années l’un des opposants les plus résolus et les plus populaires à Vladimir Poutine en Russie, n’était pas jugé pour des faits de subversion de l’État, d’incitation à la révolte ou quelque autre motif de type politique.

Cette fois, il a été condamné pour “escroquerie” (il aurait, selon le procureur, détourné à des fins d’enrichissement personnel d’importantes sommes versées au FBK — accusation dont le procès a montré le caractère grotesque) et “outrage à magistrat”.

Cette pratique consistant à envoyer des opposants politiques derrière les barreaux pour de prétendus crimes de droit commun, ce qui permet de les présenter comme de simples affairistes et de les priver d’une image de militant désintéressé susceptible de séduire une partie de l’opinion publique, n’a rien de nouveau en Russie. En réalité, elle a été fréquemment employée aussi bien à l’époque soviétique que du temps de l’empire des tsars…

Le contournement des lois existantes, souvent très libérales sur le papier, est, en effet, une véritable tradition en Russie où les textes juridiques ont à de nombreuses reprises permis au pouvoir de donner une apparence légale à des décisions arbitraires.

L’affaire Navalny, qui survient après de nombreuses autres condamnations en justice de divers personnages plus ou moins gênants pour le régime — de l’oligarque Khodorkovski à l’historien Dmitriev en passant par le leader de gauche radicale Oudaltsov ou encore les punkettes de Pussy Riot, liste loin d’être exhaustive —, en fournit une nouvelle illustration.

Rappelons que, en février 2021 déjà, l’opposant n’avait pas été condamné au titre d’un chef inculpation de nature politique, mais sur la base d’une accusation d’escroquerie, par ailleurs montée de toutes pièces. Cet épisode, comme celui auquel on vient d’assister aujourd’hui avec cette condamnation très lourde, relève du camouflage des normes du droit ou, pour reprendre un terme issu de l’histoire militaire russe, de la maskirovka judiciaire. La maskirovka est l’art d’imiter et de détourner les normes du droit — un art dans lequel Vladimir Poutine, juriste de formation, est passé maître, mais qu’il n’a certainement pas inventé.

L’État de droit impossible dans la Russie des tsars

Comme dans d’autres pays, les dirigeants de la première dynastie russe, les Riourikides, ont cherché à faire de la loi un pilier de leur légitimité — chez soi comme à l’étranger.

Cet État de droit première mouture reposait principalement sur la publication de recueils de lois, l’un des premiers étant la Rousskaïa Pravda (pravda signifie “vérité” en russe, mais il faut ici le traduire par “justice”), que l’on doit, pour la partie la plus ancienne, au grand-prince de Kiev Iaroslav le Sage (1016-1054). À la fin du XVe siècle, le grand-prince Ivan III (1462-1505) adopte le premier grand code de la Moscovie, le Soudiébnik (du mot soud, le procès), que son petit-fils, Ivan IV (le Terrible), développe et rallonge en 1550.

En 1564, Ivan IV énonce un oukase par lequel il crée un territoire, l’opritchnina, sur lequel son pouvoir s’exerce de manière absolue, et où ses opposants boyards qu’il soupçonne de trahison, vont subir mille et un supplices. La période se clôt en 1572, mais marque durablement la culture russe de la maskirovka juridique.

La longue période de domination mongole (1237-1480) a marqué la culture juridique russe d’une empreinte autoritaire : les lois de la Moscovie façonnent et reflètent un État dans lequel le monarque est un autocrate, maître de la terre et des hommes, qui doit rendre des comptes à Dieu, et à Dieu seul. Le Soudiébnik d’Ivan III pose les bases du servage, institution durcie dans le code de 1649, le Sobornoïé Oulojénié (Établissement de l’Assemblée). Riche de mille articles, ce “contrat social”, fruit d’un compromis entre le pouvoir et les élites, demeure la loi fondamentale jusqu’en 1832, lorsque le célèbre juriste Mikhaïl Speranski (1772-1839) l’incorpore dans une nouvelle compilation, le Svod zakonov (Recueil de lois).

À ce moment-là, la Russie est devenue un Empire au territoire immense, doté d’une juridiction complexe adaptée à des populations variées, certaines “moins égales que d’autres”, comme les Juifs. Le droit est une discipline prestigieuse de l’Académie des Sciences, et la Russie connaît ses juristes éminents, comme Semion Desnitski (1740-1789) et Zakhari Goriouchkine (1748-1821), célèbres professeurs à l’Université de Moscou. Mais dans son essence, l’État de droit au sens où on l’entend généralement demeure un mirage dans ce pays où l’Empereur est toujours “l’élu de Dieu” qui règne et gouverne sans être modéré par un quelconque contre-pouvoir.

Si l’introduction du principe de l’indépendance de la justice sous Alexandre II, en décembre 1864, et la réforme qui l’accompagne (autorisation des avocats, des juges inamovibles) constitue un progrès indéniable, favorisant la diffusion d’une “culture du droit” dans les campagnes les plus reculées, les tentatives de poser les bases d’un véritable État de droit en Russie, de promulguer une Constitution, ont toutes échoué.

La fin du XIXe siècle constitue même une régression avec la mise en place d’une législation d’exception, les “lois provisoires” d’août 1881, destinées à lutter contre la “subversion révolutionnaire”. Une source d’inspiration pour des bolcheviks et, sans aucun doute, pour Vladimir Poutine aujourd’hui.

L’invention de la maskirovka juridique

La nécessité de bâtir un État de droit digne de ce nom est un impératif aux yeux de Lénine, ancien étudiant de droit (par correspondance) de l’université de Kazan. Mais cet État de droit ne peut être fondé sur des principes juridiques “bourgeois”.

En janvier 1918, le Guide disperse l’Assemblée constituante qui débat d’une Constitution libérale et introduit le concept de “légalité révolutionnaire” (qui deviendra plus tard “légalité socialiste”). En juillet, il pousse le Congrès des Soviets de Russie (les Soviets sont des conseils de députés de soldats, d’ouvriers et de paysans, donc disposant d’une vraie légitimité) à promulguer la première Constitution d’un nouveau pays : la République socialiste des Soviets de Russie” (RSFSR).

La Constitution de Lénine abolit le principe de séparation des pouvoirs, jugé “bourgeois” ; les Soviets (contrôlés par le Parti bolchevik) concentrent entre leurs mains les pouvoirs législatif et exécutif. Ce “hold-up constitutionnel” précipite la guerre civile, une période où le droit devient un instrument de répression arbitraire aux mains des bolcheviks.

En décembre 1922, Lénine crée l’URSS, l’Union des républiques socialistes soviétiques. La RSFSR en est la pièce maîtresse. Un an plus tard, l’URSS se dote d’une Constitution, “la plus démocratique du monde”, qui proclame le nom du nouveau régime : la “dictature du prolétariat”.

Officiellement, c’est le “peuple” qui gouverne, représenté par un Parlement, le Congrès des Soviets (sous Staline, il prend le nom de Soviet suprême). Mais les libertés fondamentales, garanties sur le papier, sont piétinées dans la vie réelle. La mue totalitaire du régime est parachevée en décembre 1936, quand le Soviet suprême d’URSS valide la Constitution “stalinienne”.

Avec Staline (qui développe et amplifie les idées de Lénine), la justice est aux mains d’un homme qui s’en sert pour “éduquer les masses” par le biais de procès-spectacles minutieusement préparés où de vieux bolcheviks avouent des crimes fantaisistes, extorqués par le chantage et la torture (Procès de Moscou) et “purger le corps social” des “parasites”. Le durcissement de la législation pénale débute avec la loi du 7 août 1932, qui punit de la peine de mort le “vol de la propriété socialiste”, tandis que l’éventail des crimes “contre-révolutionnaires” se reflète dans le tristement célèbre article 58 du Code pénal.

La machine judiciaire stalinienne fait aussi fonctionner un système concentrationnaire immense, le Goulag, par lequel transitent des millions de personnes, condamnées au terme de procédures judiciaires absurdes, mais en apparences légales. Et parmi eux, des étrangers.

Poutine, élève de la maskirovka brejnévienne

La “déstalinisation” mise en œuvre par Khrouchtchev comporte un volet judiciaire : en janvier 1961, le pays se dote d’un nouveau code pénal, plus humain, qui abolit notamment l’étiquette infamante d’“ennemi du peuple”, même si les persécutions politiques ne cessent évidemment pas. Mais la mise à jour constitutionnelle prend du temps.

Empêtré dans ses nombreuses réformes économiques et sociales, Khrouchtchev ne trouve pas le temps de promulguer une nouvelle Constitution, lui qui a pourtant dit vouloir y introduire le principe d’alternance (un principe qui, contrairement aux craintes de ceux qui se ligueront contre lui, n’aurait certainement pas mis fin à la dictature communiste, le pouvoir russe ayant toujours de la ressource, comme l’a bien montré le “roque” Medvedev-Poutine de 2008, nouvel exemple d’action légale d’un point de vue juridique, mais pour le moins douteuse sur le fond).

Ce n’est qu’en octobre 1977 que Brejnev, le successeur de Khrouchtchev, promulgue enfin une nouvelle Constitution — conçue comme un “cadeau pour le peuple” à l’occasion du soixantième anniversaire de la “Glorieuse Révolution socialiste d’Octobre”.

La dernière de l’époque soviétique, la Constitution brejnévienne est, là encore sur le papier, la “plus démocratique au monde” si l’on en juge par le grand nombre de droits et libertés qu’elle garantit. La réalité est évidemment très différente. L’une des illustrations en est que, pour faire baisser les chiffres des prisonniers politiques, le KGB prend l’habitude de condamner les dissidents pour des motifs de droit commun (fabrication de faux documents) ou de les envoyer à l’asile psychiatrique.

L’innovation de la Constitution de 1977 est d’admettre enfin, dans son article 6, le rôle dirigeant du Parti communiste et, surtout, d’introduire une dimension “internationale” à la maskirovka juridique — elle se veut une mise en conformité du droit soviétique avec le droit international.

En 1973, l’URSS avait enfin rejoint la Convention universelle sur le droit d’auteur et, en 1975, signé les traités d’Helsinki, par lesquels elle s’engageait, en échange de la reconnaissance officielle par les Occidentaux du rapport de forces en Europe issu de la Seconde Guerre mondiale, de respecter la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce qu’elle ne fera jamais, bien évidemment.

Le 1er août 1975, quand Brejnev appose sa signature sur l’Acte d’Helsinki, Vladimir Poutine est un étudiant lambda de la faculté de Droit de l’Université de Leningrad, sur le point de réaliser son rêve : devenir agent secret. En 1968, âgé de seize ans, il s’était présenté spontanément devant l’officier de garde du KGB de sa ville natale, qui lui avait expliqué que s’il voulait un jour être recruté par les “organes”, il se devait de faire des études supérieures, la voie royale étant le droit.

S’il existe des doutes sur la manière dont Poutine, qui n’a pas été un élève du secondaire particulièrement brillant, a pu intégrer, en 1970, une formation très sélective (les universités soviétiques comportaient un examen d’entrée et le nombre de places était limité), il n’en demeure pas moins qu’il était, à en croire plusieurs témoignages, un étudiant assidu. En 1975, à vingt-trois ans, il soutient l’équivalent actuel du Master avec un travail consacré à la clause de la nation la plus favorisée, un sujet dans l’air du temps.

Recruté par le KGB après sa soutenance, Poutine mettra ses connaissances juridiques au service d’une institution qui se fait une spécialité dans le camouflage et le détournement des principes fondamentaux de la Constitution — la violation de la correspondance privée et l’arrestation préventive étant des exemples parmi d’autres de ses activités quotidiennes. Lors de son séjour à Dresde, en RDA (1985-1990), il parfait ses connaissances en matière de camouflage juridique en l’appliquant à l’espionnage industriel.

Devenu premier adjoint du maire de Saint-Pétersbourg, son ancien professeur de droit, Anatoli Sobtchak, Poutine aurait utilisé ses connaissances pour s’enrichir par diverses opérations illicites dans le contexte de la privatisation brutale des années 1990, tout en se faisant passer pour un fonctionnaire irréprochable. Sa réputation d’homme loyal et son “expertise juridique” séduisent Eltsine, qui le recrute en 1996 au sein de l’administration présidentielle. Ce même Eltsine à qui l’on doit la publication, en décembre 1993, d’une nouvelle Constitution — simple “paravent” que le président Poutine utilisera et amendera à son profit une fois au pouvoir.

Après 20 ans de poutinisme, la maskirovka juridique est plus que jamais d’actualité en Russie, que ce soit sur le plan interne, comme vient de le confirmer la condamnation d’Alexeï Navalny, ou sur la scène mondiale où le Kremlin se prétend le garant sourcilleux du droit international, alors même qu’il le piétine cyniquement dans le cadre de sa guerre en Ukraine.