En mars 2022, Tahar Ben Jelloun publiait La couleur des mots aux éditions L’Iconoclaste : un récit autobiographique où l’écrivain retrace son rapport à ses deux principales activités, à savoir l’écriture et la peinture.

“J’écris pour raconter la douleur du monde, et je peins pour montrer la lumière du monde”, se plaît à dire celui qui conçoit ses passions comme les deux revers d’une même pièce.

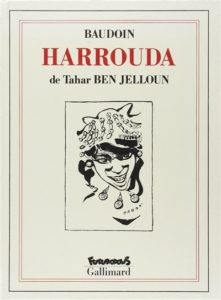

A l’occasion de l’exposition de ses toiles à l’Atelier 21, le prix Goncourt 1987 est de passage à Casablanca, et il accepte de remonter le temps jusqu’en 1973, pour nous raconter les coulisses de l’écriture de Harrouda, son premier roman.

La sacoche pleine

La première fois est-elle toujours la plus dure ? Cinquante ans après la parution de son premier roman, il est difficile d’imaginer un jeune Tahar Ben Jelloun toquer timidement à la porte d’une maison d’édition parisienne afin de déposer son tout premier manuscrit.

“Je suis arrivé à Paris en 1971. Je ne connaissais personne. Dans ma sacoche, il y avait une version augmentée de poèmes que j’avais déjà publiés, et le manuscrit d’un roman inachevé”, retrace l’écrivain.

A cette époque, il a 27 ans et enseigne la philosophie au Lycée Mohammed V de Casablanca. Parmi ses fréquentations d’antan, il cite le poète Abdellatif Laâbi, qui publie dans la revue Souffles ses premiers poèmes : “Je les avais écrits en cachette pendant les 19 mois que j’ai passés dans un camp disciplinaire de l’armée. Les publier était ma manière de contribuer à la poésie engagée de l’époque.”

Poète, donc, avant d’être romancier ? “Je savais déjà aussi que je voulais écrire des romans”, répond-il. En parallèle, Tahar Ben Jelloun entame l’écriture de Harrouda sur des feuilles volantes, qu’il finira par mettre bout à bout.

Un demi-siècle et une soixantaine d’ouvrages plus tard, il se plaît à se souvenir des tout premiers mots qu’il a noircis : “Je me trouvais dans l’atelier du peintre Mohamed Chebâa. J’ai pris des feuilles, juste comme ça, et j’ai commencé à écrire au crayon”.

Ainsi a débuté ce travail d’écriture qui durera près de trois ans : “Lorsque je suis arrivé en France, j’ai travaillé encore plus dur sur ce manuscrit. Je voulais donner à l’éditeur un texte aussi parfait que possible”. Il confie également : “Je ne sais jamais à quoi va ressembler la fin d’un roman lorsque je le commence”. Le premier ne déroge pas à la règle.

Pour écrire Harrouda, le romancier se base sur un vieux souvenir d’enfance : “J’habitais dans la médina de Fès, il y avait une vieille dame qui mendiait. Avec les autres enfants du quartier, on lui demandait de nous montrer son sexe, en échange de morceaux de sucre. Elle soulevait brièvement sa robe, et recevait un quelque chose en retour”.

Bien qu’enfantine, l’anecdote semble violente. “C’est quelque chose qui m’a beaucoup marqué. Par la suite, je n’ai cessé de me demander ce qu’elle est devenue”, poursuit-il. C’est ainsi qu’il donne naissance au personnage de Harrouda : une prostituée déchue, ancien amour du narrateur.

Le primo-romancier pose alors les premières pierres des thématiques qui l’accompagneront tout au long de ses romans : la déchéance, la condition des femmes (en s’inspirant notamment de celle de sa mère), la misère sociale… “J’ai voulu imaginer la vie de cette femme et restituer certains souvenirs d’enfance comme je le fais souvent. J’espérais qu’à travers Harrouda passe une sorte de révolution positive qui rendrait leur dignité aux Marocains, et qui leur donne la possibilité d’être eux-mêmes”, confie Tahar Ben Jelloun.

Nadeau, Barthes et Beckett

Un montant de 8% sur chaque exemplaire vendu et 2000 francs d’avance, c’est ce que promet le premier contrat que Tahar Ben Jelloun signe en tant qu’écrivain aux éditions Denoël. Un revenu faible pour un auteur, mais commun pour un primo-romancier. “Je ne me souviens même pas avoir lu le contrat, j’ai juste signé”, se rappelle-t-il.

Quelques semaines avant cet événement mémorable, c’est auprès de Maurice Nadeau, pointure de l’édition française de l’époque, qu’il avait déposé son manuscrit. “Je n’avais de coup de piston de personne. J’y suis allé au culot”, insiste l’écrivain. “On vous écrira”, lui lance alors Geneviève Serreau, qui collabore avec Nadeau.

La réponse arrive par la poste, et invite Tahar Ben Jelloun à se rendre aux bureaux de la maison d’édition. “La première chose que Maurice Nadeau me dit c’est : ‘Au moins, vous n’allez pas me donner du travail’. Je ne comprenais pas si cela signifiait qu’il allait me publier ou l’inverse”, sourit Tahar Ben Jelloun.

“Je ne savais pas comment je serais accueilli. Il y avait très peu d’auteurs marocains qui réussissaient en France. Driss Chraïbi, Ahmed Sefrioui, Abdelkébir Khatibi dans un registre qui n’est pas principalement celui du roman… Et c’est tout”

“En fait, il signifiait par là qu’il enverrait directement le manuscrit à l’imprimerie, et qu’il ne serait pas nécessaire de le retravailler longuement”, poursuit-il. S’il repense à ces souvenirs avec un sourire aux lèvres, l’écrivain n’oublie pourtant pas les appréhensions qu’il portait en lui à cette époque : “Je ne savais pas comment je serais accueilli. Il y avait très peu d’auteurs marocains qui réussissaient en France. Driss Chraïbi, Ahmed Sefrioui, Abdelkébir Khatibi dans un registre qui n’est pas principalement celui du roman… Et c’est tout”.

A la rentrée littéraire de 1973, Harrouda sort donc dans les librairies françaises, avec un tirage de 2000 exemplaires, et bénéficie d’un accueil favorable de la part de la presse et des critiques littéraires, dont un long article dans Le Monde. “A l’époque, un article dans ce journal vous ouvrait énormément de portes”, commente-t-il.

“La plupart des critiques pointaient surtout ‘l’originalité’ du roman et des thèmes qu’il abordait”, retrace l’écrivain, qui recevait également des courriers de ses lecteurs. Parmi eux, un certain Roland Barthes, critique littéraire, sémiologue et incontournable figure intellectuelle de la France des années 1970, qui a adressé au jeune primo-romancier une longue lettre.

“Je me souviens en particulier d’une lettre au sujet de Harrouda que j’avais reçue. Elle m’avait semblé illisible, et je l’ai donc mise de côté”, raconte Tahar Ben Jelloun. Vingt ans plus tard, lors d’un dossier réalisé par le quotidien Libération sur le sujet “Pourquoi écrivez-vous ?”, il apprend que l’auteur de cette mystérieuse lettre n’était autre que… Samuel Beckett, grand dramaturge et lauréat du Nobel de littérature en 1969. “Il me remerciait pour ce livre, autour d’une petite phrase rédigée avec une écriture de mouche”, s’amuse-t-il.

Tahar le fou, Tahar le sage

Les choses s’enchaînent vite après la parution de Harrouda. Il publie La réclusion solitaire en 1976, où il met en scène un travailleur immigré, avant Moha le fou, Moha le sage en 1978, un de ses plus grands succès.

Dix ans et différents éditeurs plus tard, le prix Goncourt lui est décerné en 1987 pour La nuit sacrée, publié aux éditions du Seuil. “Comme disait Jean Genet, chaque œuvre vient d’un drame”, énonce Tahar Ben Jelloun, comme une leçon qu’il aurait tirée de ses 50 ans d’écriture.

Il étaye : “On écrit rarement dans le confort, mais plutôt parce que la vie nous a chahutés et maltraités. J’ai écrit sur des sujets graves et dramatiques, qui ne font pas rire et qui désespèrent souvent”.

Et ce, non sans faire l’objet de diverses critiques, dont il se défend : “Je n’ai jamais été un carriériste. Je n’ai jamais écrit par complaisance ou par commande. J’ai toujours écrit les choses que j’avais envie d’écrire, des bonnes choses et des moins bonnes. Comme tout le monde, je n’ai pas toujours tout réussi, mais j’ai toujours été sincère”.

Depuis le début des années 2010, Tahar Ben Jelloun jongle entre ses activités d’écrivain et de peintre : ses matinées sont consacrées à la plume, et ses soirées au pinceau. Que ce soit une toile ou une feuille blanche, c’est la notion de travail qu’il met en avant. “Je crois au travail, à l’effort et à la persévérance. J’ai toujours beaucoup travaillé”, écrit-il dans La couleur des mots.

“Mon plaisir, c’est de découvrir chaque matin, quand je me mets à ma table de travail, ce que mon imagination va m’apporter. Elle est bonne, fertile selon la qualité de ma nuit”, lit-on plus loin.

Si les romanciers ont souvent tendance à dresser un plan de leur trame narrative avant d’entamer l’écriture, Tahar Ben Jelloun, lui, affirme ne jamais s’être résolu à cette méthode, pourtant largement répandue et souvent conseillée aux primo-romanciers. “Cela peut s’avérer dangereux, mais c’est stimulant et assez excitant”, concède-t-il dans son récit autobiographique.

“Je ne relis jamais mes romans après qu’ils ont été publiés”

Tahar Ben Jelloun s’aventure également à nous faire une autre confidence : “Je ne relis jamais mes romans après qu’ils ont été publiés”. Même pas le tout premier ? “Non plus”, répond-il. Bien que Harrouda ne soit pas le roman le plus connu de Ben Jelloun, celui-ci continue naturellement d’occuper une place particulière aux yeux de l’auteur. “C’est comme demander à un père de famille qui a plusieurs enfants de choisir entre eux”, sourit-il. Avec l’aîné, c’est toujours différent.