Ils contrôlent tout” ; “leur emprise sur les politiques publiques est totale” ; “ils opèrent dans l’opacité” ; “ils décrochent les marchés à tour de bras sans forcément passer par des appels d’offres” ; “les ministères leur sous-traitent la matière grise de l’État”… Les grands cabinets de conseil sont au centre de toutes les spéculations.

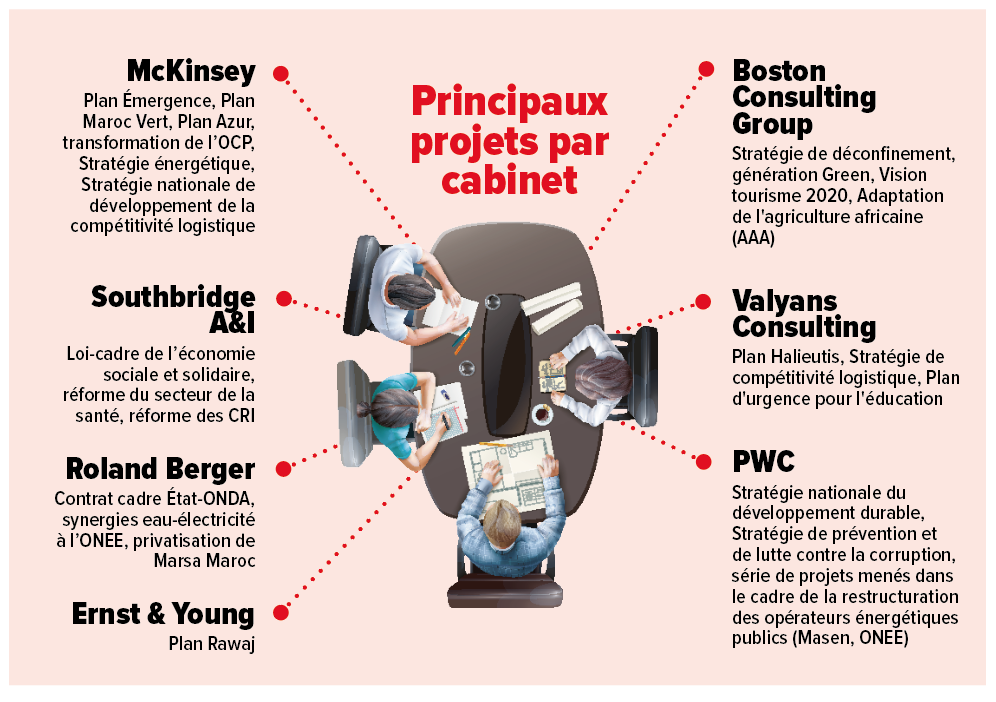

Entre admiration et rejet, ils cristallisent, autour de leur action, un intérêt à la mesure de la place de plus en plus importante qu’ils occupent dans l’élaboration de la décision publique. McKinsey, BCG, Roland Berger, Bain, PWC, mais aussi des structures locales comme Southbridge A&I, Mazars, Capital Consulting ou l’omniprésent Valyans, les cabinets de conseil sont devenus incontournables.

Au fil des ans, leur incursion au cœur du réacteur de la puissance publique n’a cessé de s’accentuer. Plan Azur, Plan Maroc Vert, Plan Émergence, Plan Rawaj, Vision 2020 pour le tourisme, candidature à la Coupe du Monde, nouvelle mouture des CRI, nouveaux centres de compétences de l’OFPPT… ils interviennent sur tous les sujets et les ministères en redemandent. Comment se sont-ils rendus aussi indispensables ?

Façonner les lois ?

Début avril, une information fuite. La ministre du Tourisme et de l’Économie sociale et solidaire s’adresse à deux cabinets de la place pour l’appuyer dans la conception d’une loi portant sur l’économie sociale et solidaire. Le chiffre de 3,9 millions de dirhams circule.

Pourquoi, se demande-t-on, ce ministère, pourtant fort de fonctionnaires de haut niveau, ressent-il l’utilité de sous-traiter “la rédaction” d’un projet de loi à un prestataire externe ? Sommes-nous là devant un cas d’empiètement sur une compétence souveraine de l’État ? Sans être au fait des détails de l’opération, beaucoup crient au scandale.

“Il n’est nullement question de rédiger la loi à la place du ministère”, corrige Hassan Belkhayat, fondateur et managing partner de Southbridge A&I, cabinet qui décroche, avec Afrique Advisors de Leila Slassi, le marché à l’origine de la polémique. “Cela s’est fait dans une entière transparence, au terme d’un appel d’offres d’une limpidité totale”.

Le rôle du cabinet, précise Belkhayat, n’est pas de fournir un projet de loi clé en main au ministère, mais simplement, du fait d’une expertise acquise à l’international, de proposer des axes de réflexion sur un sujet encore nouveau pour l’Exécutif.

Il n’empêche, le McKinsey Gate français étant dans les esprits, par un parallèle mécanique, ce marché en vient à symboliser une certaine impéritie de l’État, incapable, pense-t-on, de définir ses propres stratégies, amené, par facilité, à traduire, en missions cher payées, des tâches qui incombent pourtant à ses services.

“Les fonctionnaires occupent des postes à forte charge de travail, chacun à leur niveau, il est difficile de les extraire de leur routine opérationnelle pour les affecter à une mission de 4 mois, 20 heures par jour”

Si la critique est recevable, du côté des cabinets, on explique par des motifs pratiques le recours de plus en plus fréquent des ministères et organismes publics à leurs services.

L’associé-gérant de ce cabinet casablancais ne manque pas d’arguments: “Dans l’absolu, les entités étatiques, possèdent évidemment les compétences pour faire le job pour lequel nous sommes missionnés, mais les fonctionnaires occupent des postes à forte charge de travail, chacun à leur niveau, il est difficile de les extraire de leur routine opérationnelle pour les affecter à une mission de 4 mois, 20 heures par jour”.

Comprendre : l’affectation de ressources maison à des missions ponctuelles, nécessitant de s’y consacrer et d’exclure toute autre tâche, n’a aucun sens au point de vue économique et organisationnel.

Consultomania

C’est donc là qu’interviennent les consultants. Juniors ou seniors, managers ou partners, étrangers ou locaux, ils disposent de qualifications aux standards mondiaux, parviennent à des montées en puissance rapides sur des sujets fraîchement découverts, sont souples, flexibles, et, contrairement au personnel des ministères, “dédiés corps et âme à la mission pendant toute sa durée”.

Pour les ministres, l’objectif est simple: parvenir à des résultats sans bouleverser la gestion de leur département, ni bousculer un organigramme souvent figé dans le granite.

Seule solution donc, s’adresser à un cabinet reconnu de la place. Et dans ce registre, tous les sujets y passent. Même la stratégie de déconfinement du pays a été confiée à BCG. Sur des thèmes aussi divers que la modernisation de l’administration publique, la stratégie énergétique, et le gros morceau que constitue désormais la numérisation des parcours au sein des administrations, ils sont présents.

Jazouli, chaînon manquant

Signe des temps, et sans doute de l’interpénétration entre cabinets de conseil et puissance publique, il y a le cas Mouhcine Jazouli. Fondateur d’une des entités de conseil les plus impliquées dans la conception des stratégies de l’État, Valyans (dont il n’est plus actionnaire), il est nommé en septembre ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques.

Testé et approuvé par Aziz Akhannouch, il hérite d’un encartage au RNI, et d’un maroquin clé au moment où le royaume tente de concilier le méga-chantier de règne, le Nouveau modèle de développement (NMD), avec des politiques publiques impulsées par le gouvernement.

“Son esprit de synthèse hérité de sa longue expérience dans le conseil ne sera pas de trop”, lâche un de ses anciens collègues à Valyans. Mais certains, outre la compétence de Jazouli, y voient le stade ultime du noyautage de la décision publique par les cabinets.

La présence de Jazouli au gouvernement, qui plus est dans un rôle d’évaluateur des politiques publiques, sonne en effet comme une sorte d’apothéose de l’hégémonie perçue des cabinets de conseil sur un État désormais quasi dépendant de leur expertise.

Cette position désormais centrale des cabinets dans la préparation des options stratégiques du gouvernement et des entreprises publiques était loin d’être acquise. Elle sanctionne une saga qui démarre dans les quelques années qui précèdent l’avènement du nouveau règne.

Consulting, the origins

Nous sommes au milieu des années 1990. A l’époque, les politiques au long cours sont déterminées par un poussiéreux ministre du Plan. C’est l’âge d’or des plans quinquennaux chers à Hassan II. L’appareil administratif ronronne. Le Maroc émerge péniblement du Plan d’ajustement structurel, véritable saignée imposée par le FMI.

L’État, exsangue, se cherche un nouveau souffle. Quelques cabinets internationaux, comme Arthur Andersen, suppléés ici et là par des structures locales, effectuent des missions techniques au profit de l’administration, portant souvent sur des aspects juridico-légaux.

L’élaboration des stratégies est encore l’apanage des services de l’État et rien ne se semble troubler un modus operandi sédimenté par le temps et les habitudes.

Pourtant, un événement d’apparence anodine viendra rompre les usages. Elu président du conseil de la région Souss-Massa-Drâa en 2003, Aziz Akhannouch, jeune businessman féru des nouvelles théories du “lean management” (méthode de gestion et d’organisation du travail qui vise à améliorer les performances d’une entreprise) à l’anglo-saxonne, provoque un mini big-bang en confiant le plan de développement de sa région à McKinsey.

Le cabinet américain propose une feuille de route qui fait mouche. A Rabat, les résultats obtenus dans sa région par le milliardaire soussi attisent la curiosité. Le nom McKinsey est bientôt sur toutes les langues. “Ça faisait moderne”, se souvient un consultant.

Très vite, les principaux ministères se passent le mot et chacun réclame sa stratégie. McKinsey Maroc n’est alors qu’une structure de taille moyenne, lancée par Amine Tazi Riffi en 1999.

Officiant au sein du bureau genevois du cabinet américain, Riffi met le cap sur Casablanca après que McKinsey Suisse a été éclaboussé par le scandale Swissair. Sous l’influence du cabinet américain, la compagnie aérienne helvète avait emprunté un virage stratégique désastreux, l’ayant mené au bord de la faillite.

Sans négliger le secteur privé, Riffi assume une focale sur les politiques publiques. Contrairement aux usages des majors, il recrute principalement des Marocains. Mais attention, des Marocains d’un certain type, tous issus des bancs des grandes écoles hexagonales, Polytechnique, HEC, Ponts et Chaussées, les Mines, les Centrales, HEC, l’ESSEC, l’ESCP-EAP…

Ultra-motivés par la qualité des missions et un salaire démarrant à 19.000 dirhams pour un poste de consultant junior, ils multiplient les charrettes pour durer et, si possible, évoluer en grade. Car, dans l’univers des grands cabinets, la règle est claire : c’est le “up or out”. On évolue ou on dégage!

“Nous avons laissé tomber des carrières ultra-lucratives en Angleterre, et partout en Europe, pour venir au Maroc, attirés par le fait de servir le pays”

De plus en plus sollicité par les ministères, McKinsey Maroc n’a aucun mal à recruter. C’est ainsi qu’Amine Tazi Riffi parvient à attirer des profils comme Hassan Belkhayat et Youssef Tazi, futurs fondateurs du cabinet Southbridge. “Nous avons laissé tomber des carrières ultra-lucratives en Angleterre, et partout en Europe, pour venir au Maroc, attirés par le fait de servir le pays”, explique Belkhayat.

Peu à peu, le cabinet s’enracine dans le paysage public marocain. Il travaille notamment sur la cession de la deuxième licence GSM à un consortium mené par l’Espagnol Telefonica et accompagne le Maroc dans sa candidature à l’organisation du Mondial 2010. Mais c’est la mission confiée par Aziz Akhannouch sur la région Souss-Massa-Drâa qui place McKinsey sur la carte.

Le succès est tel que le cabinet américain tape dans l’œil de Salaheddine Mezouar, à l’époque ministre de l’Industrie. Avec le Premier ministre Driss Jettou, le gouvernement s’apprête à lancer une série de grands chantiers. McKinsey est aux avant-postes. Il décroche la conception, en 2005, du Plan Emergence pour la mise à niveau d’une industrie nationale en mal de compétitivité.

C’est McKinsey qui détermine les fameux métiers mondiaux (aéronautique, automobile, offshoring, agroalimentaire, etc.) qui servent, encore aujourd’hui, de boussole industrielle au royaume.

Briser le carcan du consensus de Washington

Le cabinet donne satisfaction, d’autant qu’il permet au Maroc de s’émanciper des oukases du consensus de Washington. Avant la mise sur orbite des cabinets, la Banque Mondiale et le FMI exerçaient un magistère sur le conseil à travers leur assistance technique.

“On refilait une ligne de crédit d’un côté et on diffusait le catéchisme libéral de l’autre, coupures sèches dans les dépenses et économie de service tous azimuts, dérégulation, main invisible et tutti quanti”, se rappelle un consultant.

McKinsey arrivait avec d’autres idées, plus novatrices, axées sur l’autonomie industrielle. Ce qui lui vaut de décrocher le marché de Tanger Med, avec l’appui de Mohamed Meziane Belfkih.

Conseiller royal parmi les plus visionnaires, Belfkih a un penchant particulier pour les lauréats des grandes écoles d’ingénieurs. Et les cabinets en regorgent. A la mise en place du Fonds Hassan II, une enveloppe de 100 millions de dirhams est affectée aux études.

Les stratégies sectorielles voient le jour : PMV, la stratégie énergétique, Emergence II, Vision 2020, le Plan d’urgence pour l’éducation… McKinsey et Valyans raflent l’essentiel des marchés. Les livrables fusent, sous l’œil au laser de Belfkih.

Sous son impulsion, les structures de consulting connaissent un essor sans précédent. Autre adjuvant, Mostafa Terrab. Nommé en février 2006 à la tête de l’OCP, alors fragilisé par la chute des cours de la roche phosphatée, le nouveau PDG souhaite engager la refonte holistique de l’Office, miné par l’inefficience opérationnelle. C’est McKinsey qui s’y colle.

Slurry pipeline, Fly-up des prix de la roche, la mission est multidimensionnelle et couvre les processus d’extraction, la logistique, le positionnement à l’international, l’identification des marchés à l’export… Tout y passe.

Dans les bureaux casablancais de l’Office, des consultants campent jour et nuit. “J’ai passé deux ans à arpenter les couloirs de l’OCP”, se remémore un consultant junior à l’époque. “Le mindset anglo-saxon de Terrab, un ancien du MIT, matchait parfaitement avec les méthodologies des grands cabinets”, selon un ancien de l’Office.

Sauf que le patron de l’OCP ne prend pas tout ce qu’on lui propose pour argent comptant. A la base, McKinsey, apprend-on, préconisait de tout miser sur la vente de la roche afin d’alléger l’endettement de l’Office. Terrab choisira l’option transformation. Son positionnement sur les engrais fera mouche.

L’effet d’émulation enclenché par le groupe OCP fonctionne à plein et les commandes de l’État affluent. Le travail s’organise en fonction d’un schéma récurrent. Aux grands cabinets mondiaux, la stratégie, aux entités marocaines, comme Valyans et Capital Consulting, la mise en œuvre.

Le Maroc clignote alors dans les radars de BCG qui décide de s’implanter et décroche presque aussitôt la stratégie nationale de la pharmacie, le triple A, projet ambitieux d’une agriculture commune africaine, et plus récemment génération green, la phase 2 du PMV.

Des cabinets comme Roland Berger et Bain, sans bureau physique au Maroc, que l’on surnomme les “fly in, fly out”, décrochent eux aussi des marchés. Les “presta’” s’enchaînent. L’État marocain, chevauchant les dix glorieuses, une décennie de croissance solide (2000-2010), est accro aux cabinets.

A quoi servent les fonctionnaires ?

Le suivi, le pilotage et l’accompagnement sur la durée des stratégies sectorielles nécessitent des milliers de jours/homme. Le coût des missions, décidées parfois de gré à gré, est entouré de flou. Celles-ci coûtent des millions de dirhams à des ministres qui disposent pourtant de personnels bien formés, capables, en principe, de faire le job.

“Un ministère ou un organisme public renouvellent leur stratégie tous les cinq ans, vous n’allez pas recruter pour une mission qui n’intervient qu’une fois tous les cinq ans”, tranche le managing partner d’un cabinet casablancais. A l’en croire, pour l’État, le deal est favorable, malgré une dépense considérable. “Investissement”, nous corrige le consultant.

La question qui se pose, au-delà des modalités d’allocation de ressources et de temps à l’élaboration d’une stratégie publique, c’est que faire alors des hauts cadres de la fonction publique? A quoi servent-ils, au-delà de leurs fonctions opérationnelles, si l’État est contraint de rémunérer un consultant entre 10.000 et 40.000 dirhams par jour pour faire le travail ?

“La ressource de haut niveau pouvant, avec un minimum de formation, imaginer une stratégie, n’existe quasiment plus”

Pour les grands cabinets, la réponse est évidente : “La ressource de haut niveau pouvant, avec un minimum de formation, imaginer une stratégie, n’existe quasiment plus”. C’est bien simple, les conditions salariales des fonctionnaires n’attirent plus les profils d’élite.

La sphère privée a supplanté le secteur public en matière d’incitations salariales. Par conséquent, les “premiers de cordée” désertent la sécurité de l’emploi que propose l’État pour tenter l’aventure du privé, plus risquée certes, mais autrement plus rémunératrice.

Les compétences se faisant rares, la figure du consultant devient presque indispensable. “Pour développer une stratégie, il ne s’agit pas simplement d’être vif, il faut d’abord sortir de Rabat, labourer le terrain, ensuite, et c’est le plus important, c’est toute une méthodologie, tout un métier”, complète le consultant.

Autre argument massue, la pluridisciplinarité des cabinets. Qu’elles soient disponibles localement ou pas, les expertises les plus diverses sont mobilisables grâce au réseau pays des majors. “Rendez-vous compte qu’avec nous, l’État peut envoyer 3 à 4 polytechniciens plancher sur un sujet local dans la région de Oued Eddahab, c’est une chance pour l’État et pour le Maroc”, estime le managing partner interrogé.

“Il y a forcément un gap de connaissance et de compétences entre l’acteur public et les cabinets”

Enfin, impossible à l’État de coller aux dernières innovations, d’être constamment en veille dans un monde de plus en plus dépendant des technologies. “Avec la montée en puissance rapide du digital et la nécessité de gérer et de protéger la data, le secteur public a été quelque peu dépassé. Il est contraint de s’adresser à des cabinets qui ont fait leur mue sur ces thématiques nouvelles. Il y a donc forcément un gap de connaissance et de compétences entre l’acteur public et les cabinets”, analyse Abdou Diop, managing partner de Mazars.

Usine à recyclage

“Les cabinets de consultants sont des unités de récupération sans vraie valeur ajoutée”

Reste que l’une des critiques les plus récurrentes faite aux cabinets est leur tendance à faire usage de travaux préexistants. “Ce sont des unités de récupération sans vraie valeur ajoutée”, assène cet ex-ministre islamiste.

Souvent, en effet, les consultants alimentent leur Power-point d’informations déjà publiées ailleurs, ou d’archives oubliées dans les vieux tiroirs des ministères. Eux s’en défendent : “Nos sources sont les entretiens avec les fonctionnaires, le terrain, les think tanks du groupe et, bien entendu, l’information publique”.

Autre reproche, une tendance à recycler des livrables datant de missions antérieures. Deux-trois retouches, et on peut servir une ancienne stratégie à un nouveau client, ni vu ni connu. Du réchauffé ! On appelle ça le “One size fits all”. Une seule pointure pour toutes les tailles.

“Si de petits cabinets peuvent s’adonner à ce type de pratique, les structures mondiales n’ont pas intérêt, elles ont une réputation à défendre ; le recyclage de vieux travaux et la confidentialité de l’information sont deux choses sur lesquelles nous ne transigeons jamais”, lance le consultant.

Si c’est gratis, c’est gagné !

Inspirant les décisionnaires publics, les cabinets forgent leurs analyses sur la base d’une data souvent confidentielle, ce qui nourrit les inquiétudes au sujet de son utilisation. Missionnés par plusieurs pays et entreprises privées, les consultants accumulent des données qui valent de l’or.

“Que vendons-nous au fond ? Nous vendons une crédibilité, au moment même où on apprendrait qu’un cabinet a compromis une information protégée d’un bailleur, c’en serait fini de lui”

Notre Partner s’interroge : “Que vendons-nous au fond ? Nous vendons une crédibilité, au moment même où on apprendrait qu’un cabinet a compromis une information protégée d’un bailleur, c’en serait fini de lui, jamais le marché ne pardonnerait une faute pareille”. Un faux-pas qu’évitent scrupuleusement les cabinets, compte tenu de l’énorme potentiel que recèle encore le Maroc.

La plupart des cabinets, voire tous, n’hésitent pas à proposer gratuitement leurs services.

Inutile de s’aliéner, en effet, un donneur d’ordre des plus généreux. Pour entrer et demeurer dans les bonnes grâces de l’État, les cabinets se livrent une concurrence féroce. La plupart, voire tous, n’hésitent pas à proposer gratuitement leurs services. Selon nos estimations, le pro bono constitue jusqu’à 30% des activités des cabinets de conseil au Maroc.

“Ils proposent tellement d’idées, tellement de projets alléchants, qu’à un moment on finit par craquer”

Se porter volontaire pour épauler un ministère, une EEP ou un organisme public dans une réflexion stratégique, permet de faire un entrisme soft. Avec le temps, les réseaux se tissent, et une accoutumance s’installe. “Ils proposent tellement d’idées, tellement de projets alléchants, qu’à un moment on finit par craquer”, concède ce directeur central au ministère de la Santé.

Des ministres, ayant eu affaire à un cabinet, n’hésitent pas à prendre leur téléphone pour solliciter le conseil d’un associé-gérant, voire un accompagnement nécessitant temps et effort. “Ne jamais dire non, c’est très mal vu et peut coûter des missions futures”, nous confie un consultant.

Par exemple, alors que Chakib Benmoussa, ministre de l’Education, tente de réanimer l’école publique, une nuée de consultants accourent au chevet de ce grand corps malade pour distiller conseil sur conseil… gratuitement.

Il en a été de même lors de l’élaboration du NMD. Les membres de la CSMD ont longuement écouté une brochette de consultants issus des cabinets les plus prestigieux. Là encore, la prestation n’a pas été facturée.

Tout est fait pour alimenter la dépendance à ces structures privées, dont les collaborateurs se sont peu à peu substitués aux cadres de l’administration.

Scénario idéal, pour qu’un ministre, fidélisé par le “freemium”, morde sur le processus d’appel d’offres et procède à une passation directe de marché. Le code de la commande publique le prévoit, à condition de disposer d’une dérogation spéciale du Chef du gouvernement.

Ubériser l’État ?

“Les cabinets prônent une sorte de démantèlement de l’État, jugé inefficace et redondant, dans une logique purement néolibérale”

Sous couvert de conduite du changement, la plupart des missions assument l’objectif de faire mieux avec moins de moyens. “Les cabinets prônent une sorte de démantèlement de l’État, jugé inefficace et redondant, dans une logique purement néolibérale”, se désole cet ex-ministre islamiste.

Son diagnostic est appuyé par cette appréciation venant de la bouche d’un partner interrogé : “L’État est trop présent, il traîne comme un boulet une masse salariale énorme, il doit faire évoluer son rôle vers de la régulation essentiellement”.

Autrement dit, tout privatiser, et se contenter de fixer les règles du jeu. Hormis quelques résistances anémiques, comme celle de l’ancien Chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani, auteur à la fin de son mandat d’une note exigeant un recours minimal aux “études” (voir encadré en bas de page), l’immixtion des cabinets dans le cockpit de la gouvernance publique ne gêne pas outre mesure.

D’autant que leur omniprésence semble rassurer les bailleurs de fonds internationaux et les agences d’aide au développement. “La signature d’un grand cabinet peut effectivement crédibiliser une stratégie”, confirme Abdou Diop.

“Ce qu’il faut éviter, c’est un appel excessif à ces prestations. S’il y a lieu de s’adresser à un cabinet de conseil pour un accompagnement précis, qui va apporter de l’expertise non disponible ou un benchmarking international, je trouve cela “halal””

Ayant piloté le Plan Emergence 1 en tant qu’ancien ministre de l’Industrie, Ahmed Réda Chami a missionné le cabinet Valyans pour le volet PMO (gestion de projets). Il assume sa consommation de rapports signés par les structures de conseil, mais apporte tout de même une nuance : “Ce qu’il faut éviter, c’est un appel excessif à ces prestations. A mon avis, il faut d’abord utiliser l’intelligence collective de ses équipes, solliciter leurs expériences cumulées, celles d’autres institutions nationales et internationales type Banque Mondiale, quand c’est pertinent. Enfin, s’il y a lieu de s’adresser à un cabinet de conseil pour un accompagnement précis, qui va apporter de l’expertise non disponible ou un benchmarking international, je trouve cela “halal”, et si je devais le refaire, je ne m’en priverais pas”.

Il est vrai qu’en 20 ans, les stratégies, stricto sensu, ont fait souffler un vent de fraîcheur sur le logiciel de l’État, jadis excessivement centralisé. S’ils ont déresponsabilisé nombre de ministres et de hauts fonctionnaires, en s’accaparant l’amont intellectuel des politiques publiques, dans l’absolu, l’expérience n’est pas entièrement à passer par pertes et profits.

A l’exclusion des accidents industriels que sont le Plan d’urgence de l’éducation, un Titanic de 43 milliards de dirhams pensé par Valyans, et le Plan Azur, le topo général n’est pas mauvais.

Réfléchir, c’est bien, exécuter, c’est encore mieux

“A peu près 30% des commandes demeurent théoriques, prennent de la poussière dans un tiroir, faute d’une exécution optimale”

Il reste un souci majeur : le gap entre les stratégies commandées par l’État et celles qui aboutissent demeure trop important. “A peu près 30% des commandes demeurent théoriques, prennent de la poussière dans un tiroir, faute d’une exécution optimale”, note Hassan Belkhayat.

Pour éviter qu’un seul cabinet de conseil ne contrôle l’amont et l’aval d’une politique publique, l’État confiera la stratégie à un cabinet et sa mise en application à un autre. Ce dualisme peut générer des dysfonctionnements dans le processus d’exécution. L’entité chargée de mettre en œuvre la stratégie peut en effet échouer à mettre en musique une feuille de route dont elle ignore la raison d’être et les enjeux.

Au fond, comme le résume l’actuel président du CESE, Ahmed Réda Chami : “Que la stratégie soit établie en interne ou en externe, dans l’absolu, n’est pas le problème. C’est la capacité à l’exécuter qui en fera un succès ou un échec. Et à ce niveau-là, beaucoup reste à faire”.

“Il ne faut surtout pas que la vision émane du cabinet, qui n’a pour mission que de la formaliser”

Outre la capacité d’exécution, c’est au niveau de l’impulsion initiale que des questions se posent. Jusqu’où autorisera-t-on l’influence des grands cabinets à se répandre ? “Il ne faut surtout pas que la vision émane du cabinet, qui n’a pour mission que de la formaliser”, alerte Abdou Diop. Mais le Rubicon, de l’aveu de quelques consultants en off, aurait déjà été franchi : “Certains ministres nous disent allez-y, vous avez carte blanche”.

Dans l’absolu, plus la technocratie occupera de l’espace en politique, plus, il faut s’y attendre, l’emprise des cabinets s’intensifiera. Déjà, nous rapporte Lina Lahrichi, senior manager du cabinet Southbridge, rentrée de Paris après cinq ans d’expérience en consulting, “nous avons constaté un phénomène inédit, une sorte d’exode de jeunes consultants vers les cabinets de ministres”.

La sociologie du gouvernement Akhannouch, surreprésenté en ex-managers venant du privé, expliquerait l’intérêt de ces jeunes forts en thème pour la fonction publique. Cette migration présage-t-elle d’une “fusion-absorption” entre l’élite des cabinets et l’administration ? La ligne de crête, déjà fragile, est-elle en train de sauter ? Nous ne parlerions plus alors d’influence des cabinets sur les politiques publiques, mais bel et bien de contrôle. Total ?

La perspective laisse perplexe…

Dépenses: quand El Othmani disait “stop baraka”

Le 9 septembre 2021, l’ancien Chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani émettait une circulaire destinée aux hauts responsables de l’État, dans laquelle il pointait “un non-respect des procédures et orientations, notamment celles qui figurent dans les Lois de Finances et qui sont relatives à la gestion des dépenses des départements ministériels et autres établissements étatiques”.

Parmi les dépenses ciblées par Saâd-Eddine El Othmani, celles relatives aux études commandées par les départements ministériels auprès de prestataires externes, comme les cabinets de conseil.

Cette décision du Chef du gouvernement faisait suite, selon nos informations, au rejet d’un appel d’offres commandité par le ministère de la Santé et consacré à l’architecture de son système, dont le coût était estimé à 22 millions de dirhams. Un coût jugé exorbitant par Saâd-Eddine El Othmani, qui décide de faire passer toutes les demandes d’études par son tamis.

Nos sources nous indiquent également qu’une réflexion avait été entamée au sein de la primature pour la création d’une Agence des études et des archives qui regrouperait et conserverait l’ensemble des études commandées par le gouvernement par le passé.

À travers cette agence, la primature ambitionnait de mettre fin à une redondance d’études et ainsi alléger les finances de l’État. D’après nos sources, le projet serait actuellement au point mort.