C’est un étrange tandem qui arpente le désert après la fin d’une guerre. Hagg-Bar et Siklist marchent vers une source. Ils sont coincés près d’un grillage. Ils errent. Hagg-Bar pontifie, Siklist lui donne du “Monsieur Hagg-Bar”, le vouvoie et lui marque de la déférence.

“Âme errante à la recherche de sa mémoire”, Hagg-Bar recherche en vain les traces d’un campement et Siklist le suit. “Compagnons de route et tout ensemble étrangers l’un à l’autre plus que tous autres bien qu’issus de la même chair et du même sang, ils sont là et ils restent là, rejets de la même race aussi unis que désunis”.

Ils parlent sans cesse mais ne s’entendent pas, parlent pour ne rien dire, ne sont profonds que dans le silence, et ne devinent pas cette tierce présence occulte “qui leur forge des chaînes toujours plus lourdes”, des chaînes “aux mailles d’acier qui sont mots”.

En attendant le néant

Dans ce roman énigmatique aux accents beckettiens, un homme rêve que deux autres, répliques du couple Don Quichotte-Sancho Panza, à ceci près que le petit gros est Hagg-Bar et que le grand maigre est Siklist, aux noms non moins ridicules que les personnages d’En attendant Godot, philosophent le long d’une route qui se fait sans eux et ne mène à rien.

Il est question de la mort, car ils ont survécu à la guerre, des origines, qu’ils recherchent dans les traces d’une écriture à jamais indéchiffrable, du temps qui s’annule dans une boucle infinie…

Siklist dit : “Je me fais l’effet de quelqu’un qui porte son rêve partout avec lui, qui le promène comme sa maladie et sa consolation”. Hagg-Bar rétorque : “ça suffit avec les rêves, maintenant. Tu m’entends ? Il ne sera plus question de rêves.”

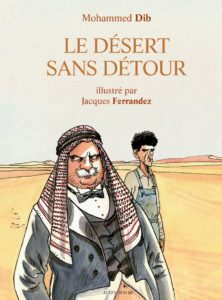

Né en Algérie où il a situé nombre de ses albums, Jacques Ferrandez a déjà illustré deux romans d’Albert Camus, L’Étranger et Le premier homme (Gallimard BD 2013 et 2017). Il s’intéresse ici à l’œuvre d’un autre monument de la littérature algérienne, Mohammed Dib, dont le centenaire de la naissance a été commémoré en 2020.

Séduit par cet “aspect assumé de fable ou de conte oriental” mais aussi par sa “dimension universelle”, il a recherché, dans les aquarelles épurées, à restituer la notion de vide qu’éprouvent les personnages. Vide car “le désert n’engendre que du vent et le vent, lui, fait le désert”.

Vide existentiel, où les questions résonnent dans le néant et où la seule certitude est l’énigme, silencieuse et écrasante. C’est cette inquiétude existentielle et ce mystère qu’il nous fait ressentir, à travers une palette d’ocres et d’orangés qui tranche avec l’image bonhomme, voire comique des deux personnages.

Et ses images apportent une résonnance juste avec les paroles, si belles, du narrateur : “J’attends déjà que revienne la nuit. La même nuit s’il se peut. Pour recueillir le chant de l’homme et me réconcilier, moi l’ombre, avec celui qui la projette.”

Dans le texte.

Les marcheurs

“Rester pourtant et toujours en route, ils estimaient à l’évidence, ils devaient penser qu’il le fallait. Et ils marchaient, jamais troublés, jamais pris d’un doute quant au sens de leur marche alors que le contraire aurait été plus naturel.

Jamais non plus effleurés par une crainte quelconque, semblait-il, et ils avaient tout à craindre et eux-mêmes les premiers : je veux parler de ce danger qu’on est, ou pourrait être, pour soi. Mais devaient-ils se permettre cette crainte ou toute autre crainte ?

On voyait bien qu’ils n’étaient pas partis en payant d’argent leur voyage, mais en payant de leur personne. Ainsi allaient-ils bon train sans, comme on dit, plaindre ou interroger leurs pieds à chaque pas.

En fait ils étaient perdus depuis si longtemps que cela revenait au même et ne tirait plus à conséquence. Ils avançaient parce qu’ils croyaient que ça les avançait.

Il n’en était rien. En quelque sorte ils étaient arrivés et ne le savaient pas…”